【年中盤點】「瘋狂」機器人!半年融資超去年,迎來上市熱潮

從春晚舞台上的機器人熱舞,到全球首場人形機器人馬拉松賽,再到機器人擂台格鬥賽的硬核對決……

2025年,這些充滿未來感的場景密集爆發,宣告著「智能機器人元年」正式到來。

行業發展初期,資本為重。不論是初創機器人企業,亦或是互聯網大廠及整車企業,外界的資金正持續「砸入」,掀起這場機器人革命的浪潮。

「機器人」湧入香港資本市場

隨著生成式AI的橫空出世,具身智能——這種結合物理世界的智能形態正式登上人類歷史舞台。有人說,這標誌著人類第四次工業革命的開啓,人類正邁入「人智共創」的全新時代。

全球政府、科技巨頭、產業鏈龍頭、科研機構與資本紛紛重金押注機器人賽道,一場圍繞「具身智能」的全球競賽已全面打響。而中國憑借製造業與科研的雙重優勢,正成為這場競賽的核心玩家。

另一方面,中國政府支持新質生產力企業上市,而港交所積極進行上市政策改革,吸引機器人等科創企業的上市。

今年以來,機器人企業掀起轟轟烈烈的港股上市潮流,這些企業成為香港資本市場一道絢麗的光芒。根據財華社整理,今年上半年遞表港交所的機器人相關企業多達9家,算上目前正在招股的極智嘉(02590.HK),合計有10家。

其中,6月衝刺港交所的機器人企業如同「下餃子」般密集,卧安機器人、埃斯頓、翼菲科技和斯坦德機器人同月衝刺港交所。

這10家遞表企業覆蓋了機器人全產業鏈——從智能控製繫統、傳感器硬件,到整機研發與場景化解決方案,應用領域更是「遍地開花」:倉儲物流、工業製造、家庭服務、酒店清潔……

這表明,中國機器人產業的商業化能力已全面進階。

不過,由於行業尚處於發展初期,投入高企且尚未實現規模化,這些企業多數收入規模小,且持續產生虧損。港交所為這些初創企業提供了上市機會,這不僅是對它們的認可,也是間接助力它們在市場競爭中不斷發展壯大。

從香港新股市場看,市場已明顯復蘇,投資者對機器人概念股關注度極高,多股股價走勢搶眼。如地平線機器人(09660.HK)去年10月底上市後股價持續上漲,後來雖有回調,但市值已破800億港元;協作機器人廠商越疆(02432.HK)去年底上市至今股價狂飙,累計漲幅超過180%。

當前正處於招股期的極智嘉,也獲得機構的青睐,公司引入了雄安機器人、億格等基石投資者,這些投資者合計認購其約9130萬美元的發售股份。

瘋狂!半年融資總額超去年

機器人,是能夠進行半自動或全自動操作的機器,具備感知、決策及執行工作的能力。按場景劃分,機器人可以分為四類:協作機器人、傳統工業機器人、服務機器人及其他專業機器人。

在AI等技術的加持下,機器人在工業、商業、醫療健康、科研教育、居家服務等場景的應用已越來越多,大規模商業化已指日可待。

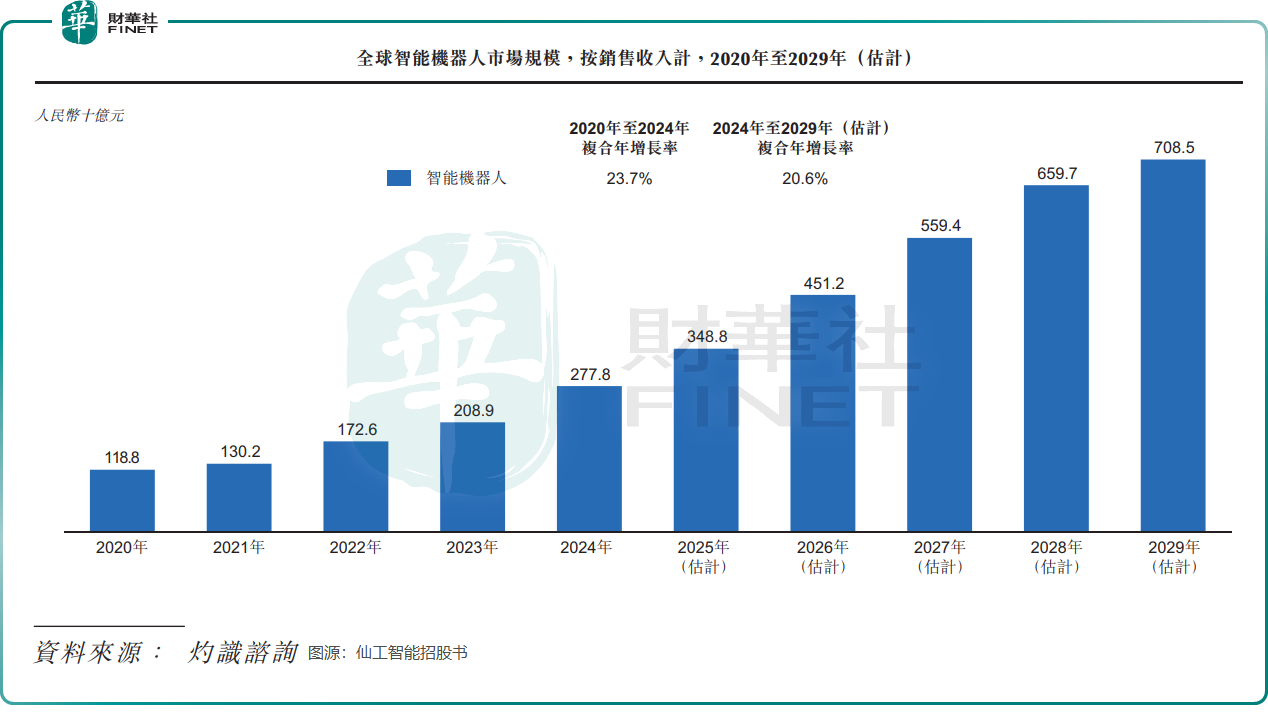

根據仙工智能招股書,全球智能機器人產業已進入快速發展階段,預計到2029年的市場規模將達到7085億元(單位人民幣,下同),2024年至2029年期間的復合年增長率為20.6%。

東吳證券在研報中表示,國内機器人產業政策密集出台,產業聯盟&基金紛紛成立,融資數量大幅增長,推動產業形成「資金—技術—產品」閉環。該行認為,機器人產業「短期爆發在即,長期空間廣闊」。

那些如雨後春筍般湧現的初創機器人企業,迅速成為資本的「寵兒」。據IT桔子數據,今年上半年,國内機器人行業共完成了283起投資事件,已接近去年全年的306起;投融資金額更是高達268億元,遠超去年全年的213億元規模。

一些頭部機器人企業憑借強大的研發實力和廣闊的市場前景,成為一級融資市場的「常客」。例如,四足機器人賽道一哥宇樹科技,在今年6月的C+輪融資中獲得高達7億元資金,由騰訊(00700.HK)、阿里(09988.HK)及吉利(00175.HK)等大廠領投。此次融資完成後,宇樹科技估值達到了120億元。

同月,銀河通用機器人也獲得寧德時代(03750.HK)、紀源資本等領投的11億元融資,投後估值達70億元。

具身機器人公司智元機器人今年更是獲得兩輪融資,企查查資料顯示,該公司成立以來累計獲13輪融資。

值得一提的是,在港股市場,機器人企業也掀起再融資潮。

6月,地平線機器人發佈再融資公告,擬配股籌資超47億港元。除了地平線機器人外,今年以來發佈再融資公告的機器人企業還包括決策類AI企業第四範式(06682.HK)、汽車芯片廠商黑芝麻智能(02533.HK)、激光雷達龍頭速騰聚創(02498.HK)以及AI機器人優必選(09880.HK)等等。

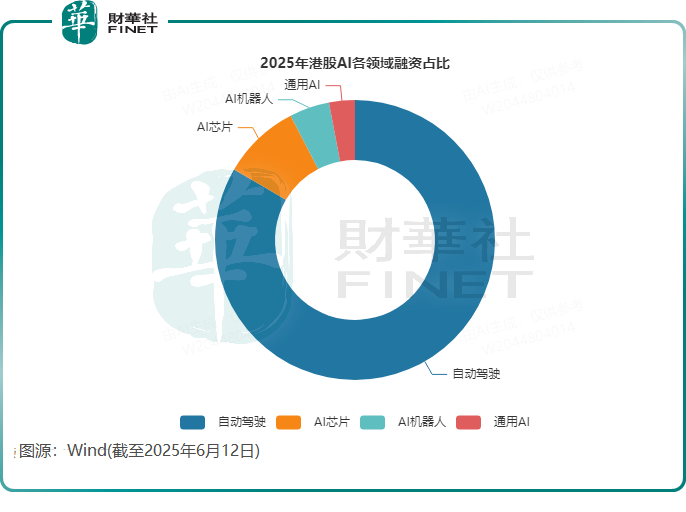

根據Wind統計,年初以來港股AI板塊融資額佔比最高的並非AI機器人,而是自動駕駛領域,這主要源於傳統車企智能化轉型催生融資需求,如比亞迪(01211.HK)配售融資額就高達435億港元,其中有30%投向自動駕駛。

總結

當機器人從實驗室走向春晚、工廠和資本市場,這場由AI與機械共舞的變革已勢不可擋。無論是資本的熱捧,還是港交所的「開門迎客」,都在傳遞一個信號:未來的世界,將是「人機共生」的舞台。

而站在風口的中國機器人企業,能否抓住這波紅利,真正實現從「技術突圍」到「商業稱王」?答案或許就在下一個半年。