【IPO前哨】400億芯片龍頭衝刺「A+H」:北京君正的風口機遇與挑戰

2011年就已在創業板上市的芯片龍頭企業北京君正(300223.SZ),將目光投向了香港資本市場。

繼上月底宣佈計劃赴港上市後,北京君正於9月15日正式向港交所遞交了招股書,開啓「A+H」雙資本平台的衝刺之路。其在招股書中表示,公司計劃港股上市,以籌集額外資金用於業務增長及擴張、拓寬融資渠道、深化全球化戰略佈局。

2019年至2021年期間,北京君正股價曾迎來一波上漲行情,股價持續攀升,但此後震蕩下行。截至9月16日收盤,公司A股總市值為人民幣399.8億元。

車規級芯片龍頭

北京君正成立於2005年,總部位於北京,是一家「計算+存儲+模擬」芯片提供商,為汽車電子、工業醫療、AIoT及智能安防等市場提供計算芯片、存儲芯片和模擬芯片。

其中,計算芯片應用於AIoT及智能安防,存儲芯片應用於汽車電子及工業醫療,模擬芯片應用於汽車電子、工業及智能家電。公司產品銷往亞洲、美洲及歐洲超過50個國家和地區的下遊客戶,2022年至2025年上半年,公司海外市場收入佔比均超過8成。

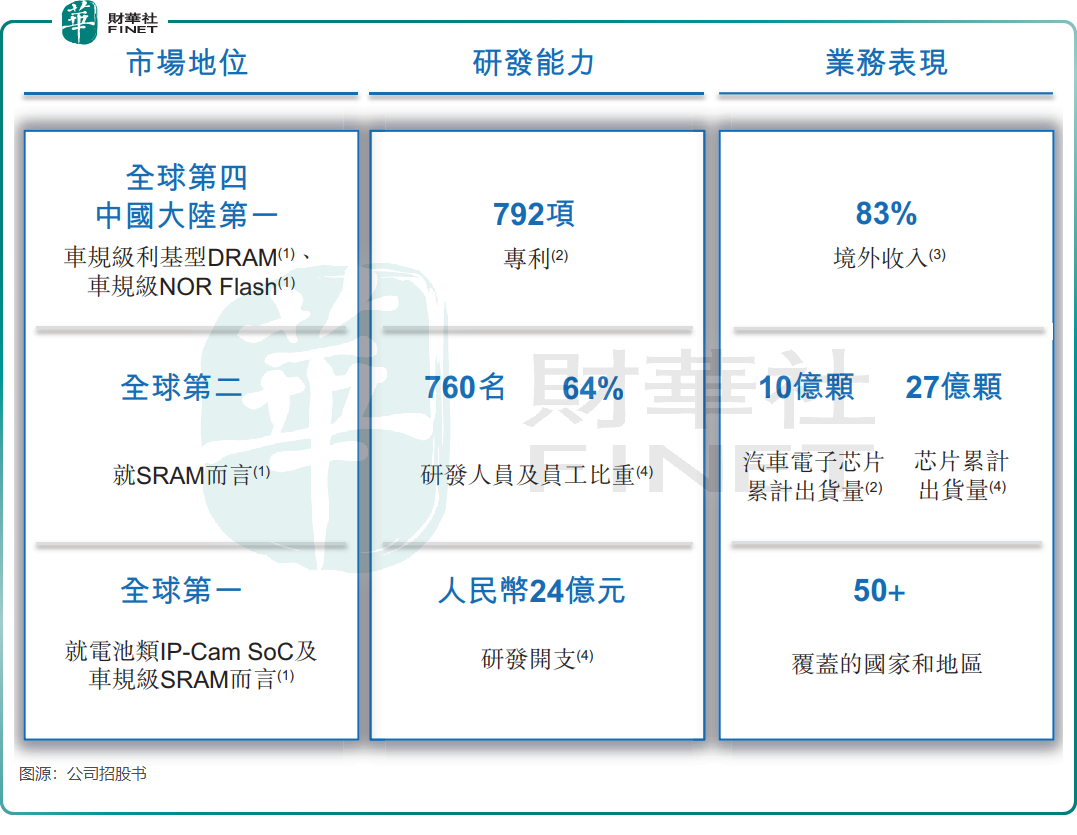

從市場競爭力來看,北京君正在多個細分領域穩居全球前列。

數據顯示,按2024年收入計,公司在電池類IP-Cam SoC及車規級SRAM領域排名第一,在SRAM領域排名第二。自成立以來,公司的芯片產品累計出貨量達27億顆,其中汽車電子芯片累計出貨量10億顆。

北京君正吸引了芯片設計龍頭企業豪威集團(603501.SH)(前稱「韋爾股份」)的青睐,在2022年5月,後者子公司紹興偉豪宣佈擬以不超40億元(單位人民幣,下同)增持北京君正,增持後累計持有北京君正不超10.38%股權。

然而後來可能由於行業環境變化原因,紹興偉豪未能按原計劃完成增持。Wind數據顯示,於2025年6月底,紹興偉豪持有北京君正4.99%股權,期末參考市值16.66億元。目前,豪威集團的創始人、董事長虞仁榮擔任北京君正非執行董事一職。

公司第一大股東為執行董事、董事長兼總經理劉強,IPO前持股8.39%。

業績承壓:行業週期衝擊下的利潤腰斬與股東減持

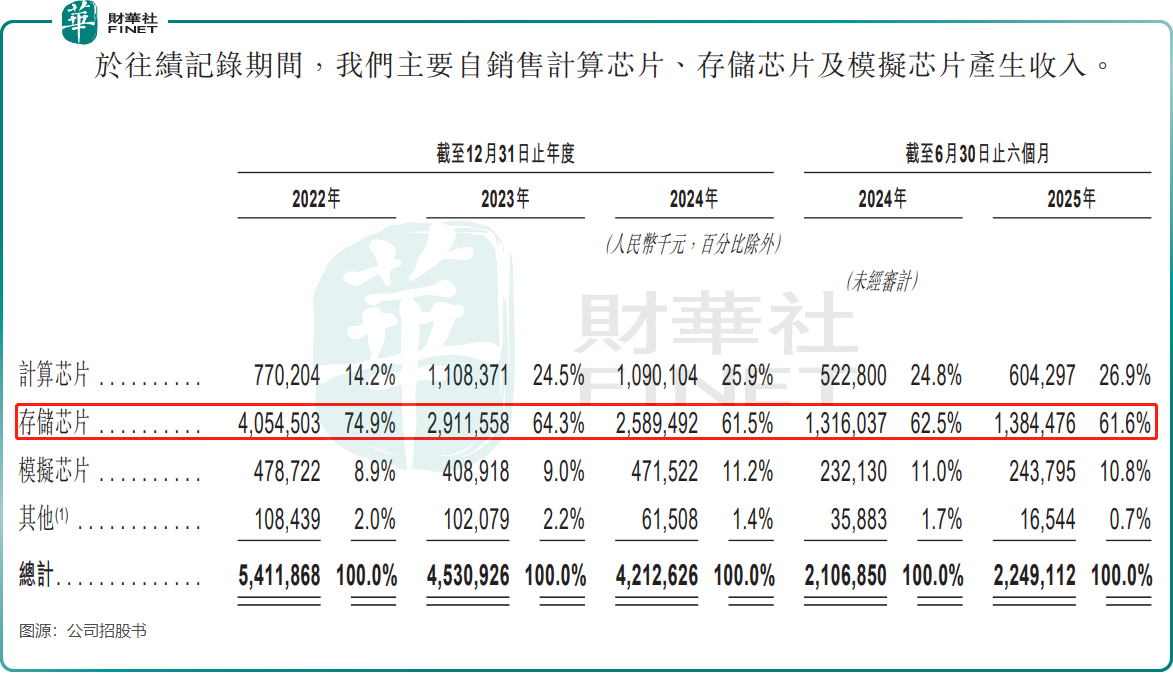

按收入劃分,北京君正主要有計算芯片、存儲芯片和模擬芯片這三大業務,其中儲存芯片是公司主要營收來源,今年上半年收入比重超過60%,2022年比重曾達74.9%。

由於深度綁定消費電子、汽車電子等終端市場,北京君正的業績高度依賴全球半導體行業週期,尤其是存儲芯片市場的波動對其影響顯著。

全球半導體行業,尤其是儲存芯片行業,具有明顯的週期性。根據弗若斯特沙利文的資料,半導體行業於2022年進入低迷期,並持續至2024年第一季度。但自2024年第二季度起的市場復蘇呈現漸進式且各分部進度不均衡,競爭依然激烈,由於企業在回升期爭奪市場地位,價格讓步仍然普遍存在。

在此背景下,2022年至2024年,北京君正的存儲芯片與模擬芯片業務面臨「量價齊跌」困境,經營業績持續下滑:營收從2022年的54.12億元降至2024年的42.13億元;淨利潤更是從2022年的7.79億元腰斬至2024年的3.64億元,盈利能力顯著承壓。

2025年上半年,公司業績終於迎來止跌回升,營收達22.49億元,淨利潤實現小幅增長,但增幅有限,反映出行業需求尚未完全回暖、市場競爭壓力仍存的現狀。

雪上加霜的是,在業績增長乏力的背景下,北京君正的大股東及高管開啓了密集減持模式。

Wind數據顯示,自2022年10月以來,重要股東交易記錄中未見任何增持,反而出現多筆減持,涉及紹興偉豪、北京屹唐盛芯、上海武嶽峰等機構,以及張緊、冼永輝、張燕祥等公司高管。

大股東及高管密集的減持行為,不僅引發投資者對北京君正未來發展的擔憂,也對股價穩定形成一定壓力。

2025年展望:行業復蘇、國產替代與新興賽道的機遇

儘管面臨短期挑戰,但2025年北京君正所處的行業環境與自身發展潛力均呈現積極變化,有望迎來業績修復與增長的新契機。

從行業週期來看,存儲芯片市場的上行趨勢已逐步明確。

開源證券在最新研報中表示,2025年以來各大存儲廠商均發佈減產計劃,美光預計減產10%,三星預計減產15%,在原廠減產大背景下,存儲市場庫存去化明顯,存儲上行期確定性持續提升。

國產替代方面,國產芯片產業正迎來難得的機遇期。近日,英偉達(NVDA.US)因違反反壟斷法被市場監管總局立案進一步調查;同時,商務部宣佈對原產於美國的進口模擬芯片發起反傾銷調查,本次調查通常應在2026年9月13日前結束,特殊情況下可延長6個月。

這些舉措不僅有望削弱美繫產品的價格競爭力,也為國產芯片企業釋放出更大的市場空間。另一方面,國家層面持續傳遞維護市場公平、扶持本土產業的明確信號,國產芯片企業有望持續受益。

能否真正把握這一輪發展機遇,仍取決於北京君正等國產芯片企業在技術創新、產品可靠性、產能保障及生態建設等方面的實際進展。

此外,為拓展收入來源,北京君正正加碼佈局新興賽道。公司在回應投資者時表示,在智能汽車領域,公司新工藝製程的DRAM產品正陸續上市,將顯著增強市場競爭力;在AIoT領域,也正加速新產品研發與市場佈局。