《金融時報》深度:從商業到住宅,香港房地產市場全面慘痛低迷、很難復甦

FX168財經報社(北美)訊 週一(5月27日),《金融時報》報道稱,在香港寫字樓物業出租面臨困境,住宅市場的情況也類似。

恆基兆業是一棟36層高的辦公樓,由扎哈·哈迪德建築事務所設計,以香港四大地產集團之一控制的恆基兆業地產公司命名。其曲線結構仿照香港的象徵——紫荊花的花蕾。僅收購這塊地的成本就高達30億美元。

目前已公佈的租戶包括拍賣行佳士得、瑞士鐘錶製造商愛彼和私募股權公司凱雷。標普企業評級總監Ricky Tsang表示:「據我所知,恆基兆業似乎只接受頂級租戶。」#中國房地產危機#

但據熟悉該項目的三位房地產經紀人稱,目前該項目的租戶僅佔其可出租面積的60%左右。在距離該項目一個街區遠的在建的41層高的長江集團中心二期,經紀人表示,由於與潛在租戶的談判拖延,3月份的入住率停留在10%左右。

(圖源:金融時報)

恆基兆業地產確認了目前的入住率,但表示該項目將進一步「鞏固集團在香港中央商務區的立足點,並增加(我們的)經常性收入來源」。長江實業中心二期的開發商長江實業沒有迴應有關出租的問題。

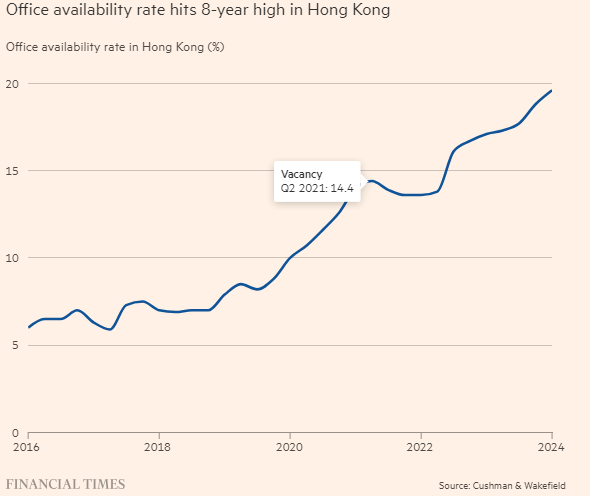

根據高緯環球的數據,香港各地優質寫字樓租金較2019年的峯值下跌了近40%,政府數據顯示空置率創下16%的歷史新高。在這種不容樂觀的背景下,高緯環球預計未來五年將有約670萬平方英尺的新辦公空間(相當於恆基兆業總建築面積的 14 倍)投放市場。

高力國際香港租戶服務主管顏菲奧娜 (Fiona Ngan) 表示,香港優質寫字樓租賃市場「尚未觸底」。她說:「受經濟疲軟影響,許多跨國公司都在縮減規模……而由於預算限制,中國大陸公司進入香港的速度並不像之前預期的那樣快。」

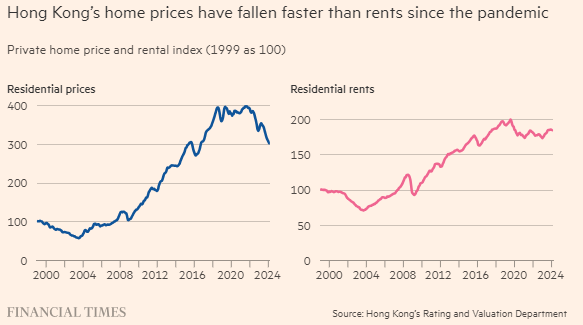

住宅市場的情況也類似。政府數據顯示,已完工但未售出的房屋數量較2018年增長了134%,而價格較2021年的峯值下跌了約四分之一。去年,新加坡的中位房價超過了香港。

房地產在香港仍然非常重要。香港許多知名商業家族都是通過房地產發家致富的。恆生指數中包含12家房地產或建築集團,政府定期拍賣土地用於開發,爲香港管理者籌集了大筆資金。

香港以前也經歷過房地產市場崩盤——例如,在1990年代末的亞洲金融危機之後,房價下跌了一半以上。但房價總是會反彈,而且反彈幅度往往非常驚人。

一些房地產專家擔心,這一次情況可能會有所不同。美國利率「長期走高」的理念——香港的借貸成本通過與美元掛鉤的匯率制度與美國利率掛鉤——此前香港實施了三年嚴格的零新冠政策,並打擊了異見人士,導致一些國際公司和一些當地居民考慮離開。

瑞銀分析師Mark Leung預測:「住宅價格和寫字樓租金都很難像以前那樣上漲。」

香港人口密度高、地形複雜、經濟活力強,長期以來一直是世界上最昂貴的房地產市場之一。

受低利率和中國大陸企業及個人需求不斷增長的推動,泰國最近的房地產繁榮也是最持久的繁榮之一。

大亨的家人、房地產經紀人和經濟學家談到2010年代的「瘋狂」時代,受香港強勁的資本市場和大手筆投資者的推動,房價和優質寫字樓租金飆升。

根據C&W的數據,香港中環商業區的商業租金在三年內上漲近20%,於2018年底飆升至每平方英尺每月166港元(21美元)的歷史新高。根據中原地產的數據,2003年至2021年間,住宅價格上漲了500%。

(圖源:金融時報)

但調整正在加速。商業租金平均較峯值下跌了37%。世邦魏理仕香港諮詢和交易服務主管Ada Fung表示:「在家辦公文化並沒有直接拉低香港的寫字樓租金。」這與其他全球商業城市形成了鮮明對比。「主要原因之一是商業信心(較弱)。」

到2022年12月香港零新冠政策結束時,美聯儲已經加息七次,增加了開發商和購房者的借貸成本。

地緣危機也已促使一些原本打算削減成本的跨國公司重新考慮其在香港的地位。中國自身的經濟也已放緩,削弱了中國富裕個人和企業在香港投資的興趣。

高力國際指出,許多中國內地公司不再在香港進行首次公開募股 (IPO),「導致律師事務所等相關專業公司面臨越來越大的壓力……許多公司都縮減了規模」。

瑞銀表示,目前香港中央商務區寫字樓租金仍比新加坡濱海灣高出約35%。

在住宅市場,從2023年5月到2024年2月的10個月中,房價每個月都在下跌。當時,香港取消了所有額外的印花稅,非居民的印花稅最高時爲30%。3月份房價環比上漲1%。

但分析師和經紀人表示,利率需要大幅下降,或者房地產收益率需要上升,房地產才能再次成爲投資吸引力。法國外貿銀行高級經濟學家Gary Ng質疑,既然銀行定期存款「可以輕鬆獲得5%的收益率」,爲什麼還會有人購買收益率約爲3%的房產。

香港的開發商一直對新建住房提供15%或更多的折扣,以清理不斷增加的未售出公寓庫存,這給二手房市場帶來壓力。

截至2022年的兩年內,約有14萬居民離開香港,導致購房者數量減少,而隨着北京加強對香港的控制,越來越多的中國富人將目光投向東京等城市,尋求「避風港」房地產投資。

據瑞銀估計,今年房價預計將再下跌5%。摩根士丹利表示,這可能導致「持有大量住宅庫存的香港開發商利潤大幅下降」。

(圖源:金融時報)

這也會給香港政府帶來影響。在經濟繁榮時期,土地開發銷售收入佔香港政府總收入的五分之一。但最近的拍賣結果令人失望——分析師表示,這表明開發商正在失去信心。

JLL表示,2022年和2023年住宅用地招標失敗的數量超過了前七年的總數,而且由於需求疲軟,本財年最後一個季度沒有住宅或商業用地招標。

對於仍與父母同住或擠在遠離中心區的公共住房樓裏的 年輕香港人來說,較便宜的住房會受到歡迎。

根據城市改革研究所的最新數據,新加坡的房價中位數幾乎是其家庭年收入中位數的19倍,遠高於新加坡、英國或美國的5倍左右。

隨着新公寓面積越來越小,價格越來越高,居住條件也越來越差。根據政府最新數據,香港人均居住面積僅爲170平方英尺左右。

隨着利率上升和房價下跌,截至3月底,負資產借款人數量達到20年來的最高水平,約爲3.2萬例。

香港有超過四分之一的人口居住在公屋中,但新申請者的平均輪候時間已接近六年。隨着香港貧富差距擴大,許多人不得不租住狹小的私人劏房;在香港750萬人口中,有超過20萬人住在所謂的「鴿子籠」裏。

42歲的香港投資者Ken Lui通過住宅地產發家,目前擁有或管理着約400套公寓,這些公寓被分成1,700個小單元。「香港的住房供應量不夠……無法容納每個家庭,」他說。「一套分成三個小單元的公寓可以容納另外兩個家庭。」

政府數據顯示,分割住房的平均月租金約爲每套700美元,其中超過一半的單位面積在75至140平方英尺之間。

香港政府正尋求擴大經濟適用房建設,以配合中國倡導的「共同繁榮」政策。據兩位知情人士透露,中聯辦(北京駐香港的官方機構)的官員也在關注香港的房地產市場。

新加坡國立大學東亞研究所兼職高級研究員林泰偉表示,作爲全球最自由的經濟體之一,採取更加務實的做法很可能「強化公共住房政策……同時恢復私營部門的住房信心和價格」。

甚至一些地產大亨的家人也承認,香港的房地產價格已經高得不健康。「香港太小了,」香港科技大學兼職教授羅寶文說。她也是鷹君集團創始人羅英碩的孫女,也是多家集團公司的董事。

她說:「我認爲,香港政府也不希望房價回到過去的水平。」

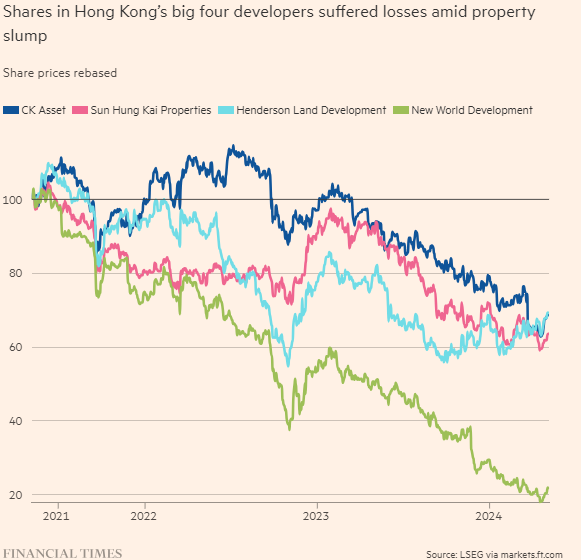

在香港大型開發商——恆基兆業地產、長江實業、新鴻基地產和新世界發展—— 的董事會會議室裏,人們對此次調整的不安情緒日漸加劇。

過去一年,香港基準恆生指數下跌9%,而這些公司的股價也下跌了15%至58%。

(圖源:金融時報)

在土地價格開始下跌之前,有幾家公司曾投入巨資購買土地;除了同名建築的地塊外,恆基兆業地產於2021年以創紀錄的65億美元買下了中環一塊臨海地塊,而其競爭對手新鴻基於2018年斥資32億美元買下了啓德機場曾經佔據的部分土地,該機場於1998年關閉。

分析師表示,隨着價格和租金下降,開發商面臨更高的貸款利息,這些項目的回報可能會面臨壓力。「當一家公司追逐市場時,這可能是一個兩難境地,」Natixis的Ng表示。「整個項目的盈虧平衡點可能會比預期的晚一點到來。」

摩根士丹利股票分析師Praveen Choudhary和Jeffrey Mak估計,按照現行價格計算,開發商的營業利潤率可能會從2022年約40%的峯值降至2025年的19%。

開發商認爲,短期內部分需求將會回升,部分原因是政府出臺政策吸引人才和富人(其中許多來自中國大陸)移居香港。

但分析師表示,這些大亨們並不確定如何預測未來十年左右的市場。隨着香港經濟與龐大鄰國香港經濟的融合度不斷提高,未來的發展可能會更多地傾向於新界外圍地區,即與中國接壤的地區。

規劃中的「北都會」項目和在香港沿海填海造地建造人工島以建造更多住房的項目,讓一些人擔心長期需求是否能夠吸收多餘的供應。

對於長江實業董事長、香港首富李嘉誠的長子李澤鉅來說,香港的商業中心地位將是房地產行業和香港經濟復甦的基礎。

「香港人這幾年過得挺艱難的,」他在3月份的公司業績新聞發佈會上表示。「我認爲香港必須保持其全球金融中心的地位……這來之不易。我們不能失去我們的全球地位。」