【IPO前哨】奇瑞汽車更新招股書,狂奔路上藏隱憂

作為國内主流車企中「唯一未上市」的選手,奇瑞汽車的IPO進程一直備受市場矚目。

在長達二十多年的IPO「長跑」後,奇瑞終於離資本市場的大門越來越近。今年2月首次衝擊港交所的奇瑞,其招股書於8月底失效。前腳剛失效,奇瑞後腳便馬不停蹄在港交所更新了招股書。

中國證監會的備案通過,使奇瑞順利登陸港交所的可能性得到大大提升。

8月27日消息,證監會官網信息顯示,奇瑞已獲準赴港上市。根據備案通知書,奇瑞擬在境外發行不超過約6.99億股普通股,並在香港聯交所掛牌。同時,其18名股東所持有的約20.16億股境内未上市股份將轉換為境外上市股份,一並赴港上市流通。

接下來,只要通過港交所聆訊,奇瑞21年的上市夢將得到圓滿。作為年銷量近230萬、年收入近2700億元的中國第二大自主品牌車企,奇瑞若順利在港交所敲鍾,有望成為年内港股市場最大的車企IPO。

狂奔的巨頭

奇瑞是我國汽車行業的元老級企業,歷史可追溯至1997年,當時從事汽車零部件生產,後來逐步延伸至整車造車領域。

21世紀初是奇瑞的爆發增長期,以奇瑞QQ為代表的車型受到市場追捧,彼時公司已開始走出海外。2008年至2015年左右,奇瑞進入了發展的「陣痛期」,因品控問題及定位混亂的原因,遭遇了口碑危機。

此後奇瑞實施了戰略調整,切入新能源汽車賽道、試水高端化,並深化全球戰略,成功「忍辱負重」實現了逆襲,成為國内汽車行業的主要玩家之一。

根據招股書,於2024年,奇瑞全球銷量高達229.5萬輛,在中國自主品牌乘用車公司中排名第二。

經營業績方面,得益於海内外市場雙線開花所驅動,於2024年,奇瑞實現收入2698.97億元(單位人民幣,下同),淨利潤143.34億元,2022年至2024年收入和淨利潤復合年增長率分别達70.7%及57.1%,今年一季度再分别實現24.2%及90.9%的同比增長率。

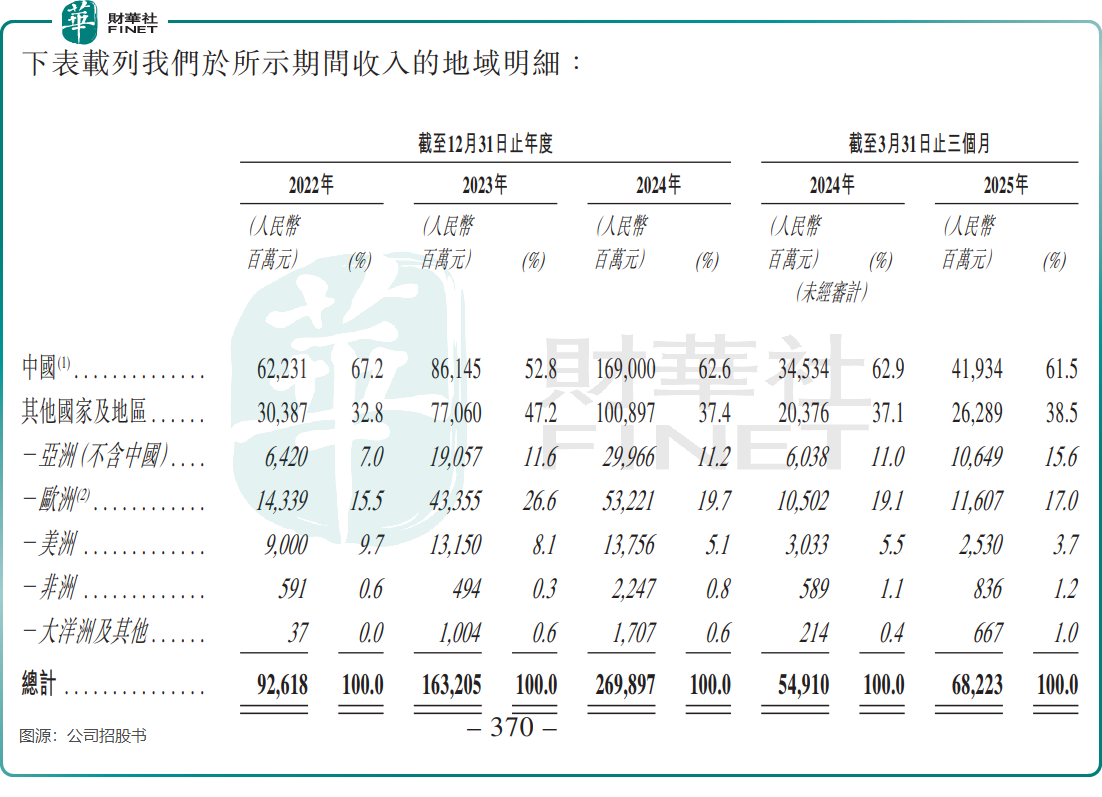

作為國產汽車出海的「名片」,奇瑞在出海方面頗有建樹,已佈局了全球100多個國家和地區,海外市場已成為奇瑞實現狂奔的引擎之一。2024年,公司來自海外市場的收入破千億,較2022年飙升了232%。當年,公司出口量高達114.5萬輛,連續22年位居中國自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一。

今年一季度,奇瑞來自海外市場的收入以提升至38.5%。海外市場的成功,主要是奇瑞實現了精準的市場佈局與多品牌策略,深度本地化運營能力出眾。

回顧其近十年發展軌迹,奇瑞利潤的增長與海外市場的快速增長密不可分。根據招股書,奇瑞海外市場的毛利率和售價均高於國内。售價趨勢方面,公司乘用車的平均售價2022年至2024年增加33.5%,於同期,國内、國外乘用車平均銷售單價增長率分别為37.0%及19.4%。

巨頭的隱憂

奇瑞過去幾年的迅猛增長固然令人矚目,但在競爭激烈且變幻莫測的汽車行業,沒有哪家企業能高枕無憂。

從奇瑞的招股書可以發現,其面臨的新能源轉型壓力、高端品牌打造、盈利質量不高等都是需要認真應對的挑戰。

在電動化轉型方面,奇瑞與東風集團(00489.HK)、上汽集團(600104.SH)類似,電動化轉型成效不儘如意。奇瑞早早就涉足新能源車的研發與嘗試,卻未能及時抓住市場爆發的最佳窗口期,因缺乏爆款車型,被不少後來者反超。

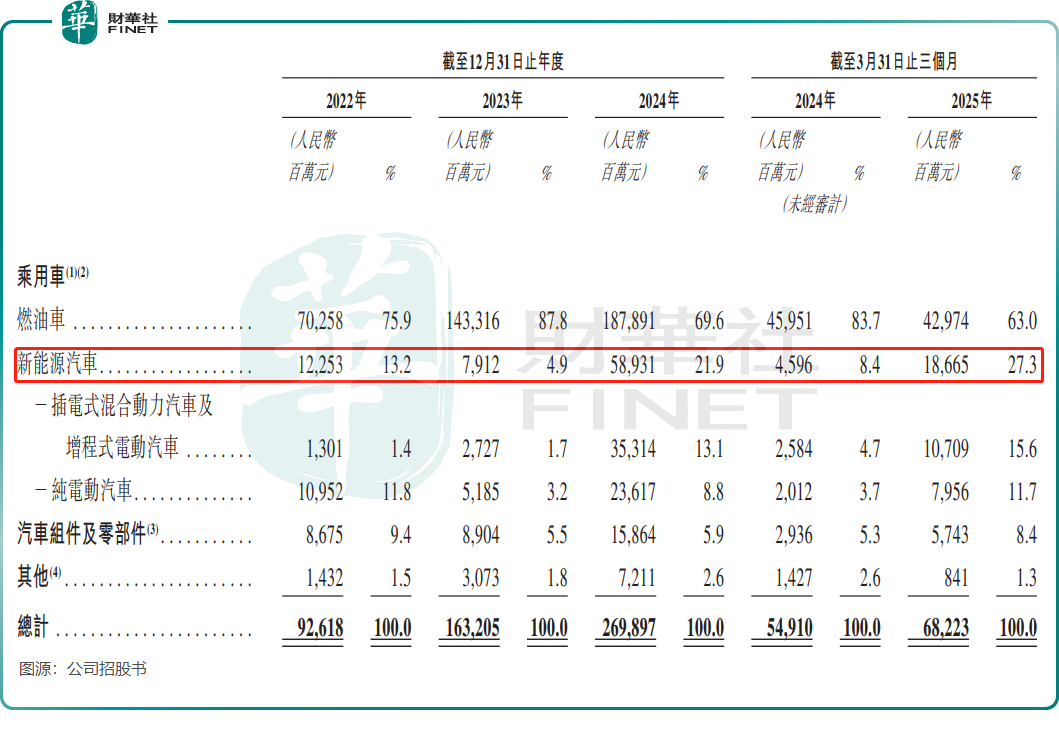

招股書顯示,2022年至2025年一季度,其新能源汽車收入佔比雖從13.2%提升至27.3%,但與行業頭部企業和新勢力相比仍顯滞後。奇瑞董事長尹同躍就曾表示,奇瑞在新能源方面「起了個大早,趕了個晚集」。

在2023年期間,奇瑞新能源汽車板塊收入由上年的122.53億元大幅下降至79.12億元。公司解釋稱,是由於發佈了新的新能源汽車戰略,縮減部分純電動汽車車型的銷售規模以優化新能源汽車產品組合。不過得益於推出多款新車型,2024年該板塊收入激增至589.31億元。

此外,奇瑞高端化成效並不佳。

定位豪華的星途品牌在2024年的銷量為13.58萬輛,同比增長24%,銷量規模和增速均不夠理想;高端新能源汽車品牌智界在2024年僅售出3.85萬輛,由於銷量有限,該品牌在2024年仍然為負毛利。

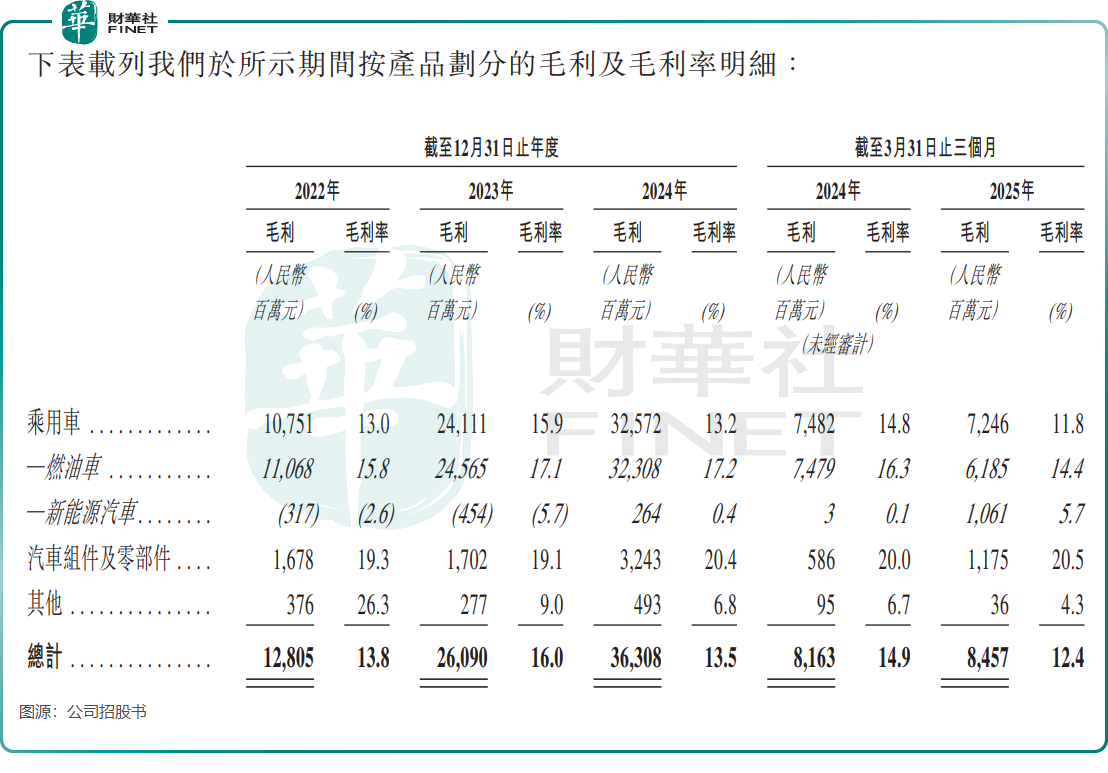

奇瑞整體毛利率則表現不佳,2023年、2024年及2025年一季度,毛利率分别為16%、13.5%、12.4%,不但在行業内偏低,還逐漸下滑。

奇瑞的毛利率持續承壓,背後既有國内車市「價格戰」的衝擊,也受海外市場競爭加劇、俄羅斯進口汽車報廢稅政策調整等多重因素影響。此外,2024年公司產品組合中的新能源汽車銷售增加也拖累了毛利率提升。

這意味著,奇瑞過去倚重的「燃油車+出海」雙引擎增長模式,正因外部競爭加劇和政策調整而動力漸衰。而面向未來的「新能源」引擎雖然已經啓動,但目前還處於「投入期」和「賠本賺吆喝」的階段,不僅沒能成為新的利潤支柱,反而在短期内拖累了整體盈利能力。

總結

外媒報道,奇瑞此次籌備港股上市,計劃募集約15億美元資金,主要用於新能源研發和海外拓展。

憑借在燃油車與出海領域的積累,奇瑞已站穩腳跟,但新能源轉型的滞後、高端品牌的突圍乏力以及毛利率的持續承壓,仍是擺在面前的現實挑戰。其長期挑戰在於,應如何在電動智能浪潮中重新卡位、在海外市場政策波動中穩住收益、以及真正打造出盈利性高端品牌。